“ 利比亚有着数千年的悠久文明,但这个北临地中海、南依撒哈拉沙漠的非洲国家,长期以来并不是作为一个完全统一的国家而存在。利比亚原住民身上固化的文明资源主要来自外部,迦太基人、罗马人、阿拉伯人等先后成为利比亚的主人,然而利比亚人却以超凡的气度和异常的魄力坚持着国家、民族的尊严,也许此时我们可以高喊:“利比亚,萨卡!”(利比亚语,意为“利比亚,酷!”)”

利比亚,萨卡

摄影丨潘维明

■ 撒哈拉之门。

利比亚印象

撰文丨潘维明

旧城

利比亚毗临地中海。隔海相望,彼岸就是意大利。现今只需一个半小时,便可从利比亚首都的黎波里飞到昔日的罗马帝国。在利比亚各地,民族的文化根基、伊斯兰文明中的珍贵部分都完整地保留下来了,的黎波里旧城便是明证。

如今的世界已经很少见到如此完好、人们的生活依然体现着旧时文明的地方了。

我曾两次访问利比亚,旧城让我留连不舍、梦回萦绕。旧城该有千年历史了吧!她是利比亚文化中最值得珍视的瑰宝,她是活的文化遗存,使人们的生活方式得以千年延续。

旧城规模不小,居民不下数万,相对于只有500多万的全国人口而言,是热闹繁华之地。

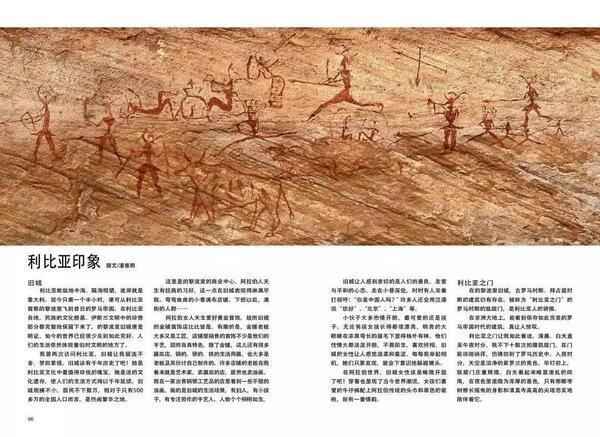

■ 岩画“狩猎”。

这里是的黎波里的商业中心。阿拉伯人天生有经商的习好,这一点在旧城表现得淋漓尽致。弯弯曲曲的小巷满布店铺,下班以后,满街的人群⋯⋯

阿拉伯女人天生爱好黄金首饰,故而旧城的金铺首饰店比比皆是。有趣的是,金铺老板大多又是工匠,店铺里销售的首饰不少是他们的手艺,因而各具特色。

除了金铺,这儿还有很多器皿店,铜的、银的、铁的生活用器,也大多是老板及其伙计自己制作的。许多店铺的老板在我看来就是艺术家。

卖器皿的店,居然也卖油画。我在一家出售铜银工艺品的店里看到一些不错的油画,画的是旧城的生活场景,有妇人,有小孩子,有专注劳作的手艺人,人物个个栩栩如生。旧城让人感到亲切的是人们的善良、友爱与平和的心态。走在小巷深处,时时有人笑着打招呼:“你是中国人吗?”许多人还会用汉语说“您好”、“北京”、“上海”等。 精彩版式呈现

■ 的黎波里市中心的古堡大街。

小伙子大多热情开朗,最可爱的还是孩子。无论男孩女孩长得都很漂亮,明亮的大眼睛在浓黑弯长的眉毛下显得格外有神。

他们性情大都活泼开朗,不畏陌生,喜欢照相。旧城的女性让人感觉温柔和羞涩。每每我举起相机,她们只要发现,就会下意识地躲避镜头。

在阿拉伯世界,旧城女性该是略微开放了吧!穿着也显现了当今世界潮流。女孩们喜爱的牛仔裤配上阿拉伯传统的头巾和黑色的裙袍,别有一番情韵。

■ 的黎波里最大的清真寺伽扎尔清真寺。

利比亚之门

在的黎波里旧城,古罗马时期、拜占庭时期的建筑仍有存在。被称为“利比亚之门”的罗马时期的凯旋门,是利比亚人的骄傲。在非洲大地上,能看到保存如此完美的罗马帝国时代的建筑,真让人惊叹。利比亚之门让我如此着迷,清晨、白天直至午夜时分,我不下十数次拍摄凯旋门。在门前徘徊徜徉,仿佛回到了罗马历史中。

入夜时分,天空是洁净的紫罗兰的亮色。

华灯初上,凯旋门庄重辉煌。白天看起来略显凌乱的四周,在夜色里退隐为浑厚的基色,只有那椰枣树修长摇曳的身影和清真寺高高的尖塔忠实地陪伴着它。

古堡

遗存的优雅还见存于那座著名的古堡,古堡是当年的国门,是利比亚最好的建筑物,如今它已是利比亚国立博物馆,利比亚人把最好的建筑物给了博物馆。相较于世界著名的诸如英国的大英博物馆、法国的卢浮宫、美国的大都会博物馆和中国的故宫,利比亚博物馆显得袖珍。但作为人类文明最早的起源地之一,馆内的藏品足以让世界尊敬。这儿有上万年前古撒哈拉人的岩画,有古希腊、古罗马时期的精美雕像,有规模宏大的希腊、罗马时期的遗址。利比亚的文明与文化自古至今的发展脉络,通过博物馆丰富的展品生动地呈现在人们面前。

从博物馆展厅的装潢到展品布局再到灯光设计,可以看出利比亚人不仅付出了心血也付出了巨大的经费。作为一名得到利比亚文化部批准拍摄博物馆的外国摄影家,我深受感动。在长达数十年的时间里,利比亚人民的生活并不宽裕,社会经济各个方面的发展都受到很大限制,但是他们不惜节衣缩食也要建起这座国立博物馆,可见他们对自己悠久文化的珍视和热爱。古堡前的Green广场,至今仍是利比亚的社会中心。有如天安门前的华表,这儿也有两个立柱。

高耸入云的柱顶上,分别是骑马武士和扬帆舰船的青铜塑像。一面是风帆,迎风出海,作为海洋的儿女,风帆便是他们梦想的胸怀;一面是青铜武士,跃马横刀,守卫疆土和出海征伐,便是罗马时期北非人的光荣与梦想。

罗马遗存

刚到的黎波里,介绍我进入利比亚的好友便说,这里有塞卜拉泰考古遗址(Sabratha)和大莱普提斯考古遗址(Leptis)两处罗马古城废墟,如今已列入联合国世界文化遗产名录。

你一定要去,你会震惊的。尽管已有思想准备,尽管已是废墟,但眼前这座两千年前的北非城市,它的气势和规模还是让我震惊不已。在蔚蓝的地中海的映衬下,那整齐排列的罗马柱直指苍天;可容纳千人的巨大剧场,一片辉煌。站在高处眺望,道路、凯旋门、神殿、剧场、屋宇、浴室等遗址仍清晰可辨。

这座罗马帝国的城市规模巨大、气势恢宏且布局井井有条。那天,利比亚电视台恰好在拍摄大莱普提斯考古遗址。我们很高兴地接受了采访,对着电视镜头,我们伸出大拇指,用刚学会的利比亚语呐喊:“利比亚,萨卡!”

■ 卡缇·麦克雅,他在利比亚家喻户晓,被称为“利比亚的卓别林”。

一半是海水,一半是火焰

古城的黎波里位于利比亚的北部,毗邻地中海。

地中海风平浪静、碧蓝有如翡翠,不像美国东西海岸的大西洋和太平洋——前者温柔、有灵气;后者胸怀博大,但时而有滔天巨浪。利比亚的海滩也与迈阿密、夏威夷、青岛等地不同,那些地方的海滩充斥太多的度假酒店公寓,感觉海洋被喧嚣的人群无尽地索求,已不近天然;而利比亚的地中海滩则是另外一番景象,尽管有人有车有帐篷有游艇,但人们仿佛消退了内心的欲望,他们不是在索取,而是被地中海的海水、海滩温柔地包容了。

当地人介绍说,同是地中海,利比亚的南岸和意大利的北岸又不一样。南岸温暖多阳光,而北岸要冷些。于是,利比亚的鱼要比意大利的好吃,利比亚产的金枪鱼世界闻名。

与北部不同,利比亚的南部是燃烧着炙热火焰的撒哈拉沙漠,这个神奇的名字听着都令人遐想、激动。从的黎波里的国内机场出发,到塞卜哈(利比亚第三大城市,离沙漠最近)只需飞一小时。非洲大陆是地球上最古老的大陆,非洲的山脉是地球上最古老的山脉。

走近撒哈拉的边缘,便是这古老山脉的风化遗存,被人们称为世界上最大的魔鬼城。走进撒哈拉的腹地,山岩风化的极致便成了沙,细得不能再细的沙,由此便有了地球上最大的沙漠——撒哈拉。只有到了撒哈拉才会感受到沙是如此地单纯和洁净。中午,气温高达摄氏40多度。赤脚行走在沙海中,脚底感受到一种沁心的温凉。

风是沙的伴侣,也是沙的造型大师,千姿百态的沙的图案、沙的韵律、沙的细腻和雄浑都是风的伟力造成的。夜里,时尔呜鸣的风让睡卧沙中的我们听得真真切切;同时,风又是最好的催眠大师,在风吹着沙发出的交响中,我们沉沉睡去,颇为酣畅。一觉醒来,身边的景象已是焕然一新。沙,以新的身姿、新的容颜显现在眼前。利比亚无数山的遗存最终化为沙,造型诡异灵动,千变万化,令人生出无限的感慨。撒哈拉沙漠是浪漫主义者、乐观主义者的鼻祖、圣地。中国的老子、庄子、李白如果来到这里,也许会乐不思归。《西游记》的神话极具想象力,但这些风化的山脉遗存更富神秘色彩。

想象昔日(数亿年前)年轻、英俊、伟岸的山脉风化成了如此可爱的模样,难道不能说老去也可以是很浪漫很可爱,而且仍然有助于启迪后来者的心境和思维吗?

撒哈拉沙漠有让利比亚人自豪的文化宝藏,那便是岩画,早已列入世界文化遗产保护名录。岩画是生活在撒哈拉的先民们的杰作,生动展现了先民们在撒哈拉生活、劳动的场景。家畜、房屋、农具、椰枣树栩栩如生。但令人印象最为深刻的是舞蹈着的女人和男人。他们一定是从山和沙的造型中得到浪漫的灵感,才如此地舞姿曼妙。

■ 的黎波里旧城,在市场购物的少妇。

■ 图阿雷格妇女。

图阿雷格人

撒哈拉沙漠位于北非,属利比亚、阿尔及利亚和尼日尔等国共有。图阿雷格人(Tuareg)是撒哈拉沙漠的游牧民族,对他们来说,国家的概念不存在,他们与撒哈拉沙漠共生共存。

他们属于撒哈拉。一条又宽又长又轻薄的纱巾把周身裹得严严实实,黝黑的脸庞只露出一双鹰一样犀利的眼睛,这就是神秘的图阿雷格男人的标志性肖像。

只有身处撒哈拉才知道图阿雷格人的装束是多么聪明、实用和方便。只有这样才能在酷热和风沙中自在地生活、劳作和行走。一位路上相遇的图阿雷格牧民把我也打扮成了图阿雷格人。同行的利比亚朋友阿德和默罕高兴得大笑,好一个“Chinese Tuareg(中国图阿雷格人)”!

■ 的黎波里女教师看到我们在拍摄她的学生,于是拿出手机拍摄我这个外国摄影师。

■ 的黎波里旧城服装店里的裁缝,手艺好,人也客气。

撒哈拉沙漠没有欺骗,没有阴险和狡诈。

同样,图阿雷格人的真诚与善良也是与生俱来的。因为人烟太过稀少,远远见到我们的图阿雷格人都会高兴地招手呼喊,而我们也挥手相应。有的还跑过来与我们攀谈,给我们指点方向,而阿德和默罕也会关切地问长问短,热心地送些给我们带的物品。

就连图阿雷格人的骆驼也不怕生,时时过来挡在我们的车前。默罕总是笑着说,它们渴了。于是下车,亲热地与骆驼亲吻,拍拍它们的脸颊,喂它们水喝。似乎还没有喝够,它们会把头伸进车窗再找找。那神情可爱极了,渴望的眼神让我忍不住把它搂在怀里。

在广袤的撒哈拉,更能体会到生命的心灵是相通的,渴望交流。哪怕只是一招手,也是对自己、对自己的同类甚至是另类的一种惜惜相怜,一种精神的慰藉。

■ 的黎波里渔市,卖鱼的青年男子。

■ 的黎波里的孩子们。

撒哈拉之门

我们此行还造访了撒哈拉之门。来到巍峨高耸的撒哈拉之门面前,心灵还是受到强烈的震撼。在它面前,我们这辆车就像是一个小小的火柴盒,在这大自然的伟大造化面前,人类建造的曾经轰动一时的世界伟大建筑,都变得孱弱和渺小。

在撒哈拉的沙漠中生活着一群被当地人通称为“Shahara man(撒哈拉勇士)”的人,此行的司机、今年已45岁的默罕就是其中之一。二十多年来,没有GPS,没有卫星电话,没有帐篷,没有睡袋,生性开朗幽默真诚的他几乎没有停息地进出撒哈拉。默罕自豪地告诉我们,世界上有几十个国家的人坐他的车进过撒哈拉。

■行走在撒哈拉沙漠的图阿雷格人。

默罕有时也会迷路。沙尘暴刮凶狠了,他便没了方向。这一趟旅行,他迷了两次路。就在拍摄那著名的撒哈拉之门后,车转悠了三个多小时,又鬼使神差般地开回了原地。

不过,“Shahara man”就是“Shahara man”,老练沉着的默罕还是找到了方向,我们在深深的夜幕中赶到了下一个宿营地。

走出沙漠之后,默罕有些难过地说,可能下次我再来撒哈拉时,他已经不能再跑车了。他指着自己的脑袋说,他的脑子坏了才会迷路。现在让我们看看这出入浩瀚沙漠的是怎样的一辆车?这是一台上世纪70年代日本丰田产的FJ吉普车,老旧不堪:保险杠、引擎盖瘪了,转向灯、雨刮器坏了,后视镜、后挡风玻璃裂了,收音机不工作,连车门都有点变形,开与关颇要用点劲⋯⋯

独闯撒哈拉,真够悬的。在撒哈拉,令人惊奇的不只是这些勇敢的“Shahara man”。撒哈拉地下蕴藏着丰富的水资源(地下水探明储量达250亿立方米)!

目前,利比亚正在实施的世界上最大的水利项目——利比亚人工河项目,就是花数百亿美金,将沙漠中的地下水抽取上来,通过总长4200千米的管道,输送620万立方米的生产生活用水到地中海岸边人口稠密的城镇。临出撒哈拉前,下了一场大雨,公路边出现了大水洼。这就是撒哈拉人的节日。

人们,尤其是孩子们,争先恐后地跳到水里,嬉戏打闹,高兴至极。走出撒哈拉的我们,同样是久旱逢甘霖般地兴奋。在岩石的凹处也形成了让人惊喜的小水洼,司机默罕虔诚地跪地祷告,虔诚地伏身喝上几口,那水看起来浑黄,但上苍所赐,干净至极。

■ 骆驼刺,撒哈拉沙漠少数几种能顽强存活的植物之一。

“撒拉木阿来空”

在利比亚,我学会的第一句话便是“撒拉木阿来空”。在利比亚,在撒哈拉,人们之间说的最多就是“撒拉木阿来空”,意思就是“您好”,“How are you”。但是像这里的人们如此频繁广泛地使用:不管认识不认识,哪怕只是路上匆匆一遇,人们也互道“撒拉木阿来空”,我还是第一次见到。去撒哈拉的路上有不少检查站、哨所,我从没有看到警察或军人对普通百姓恶语恶相。即便是检查证件或例行的盘问,双方也互道“撒拉木阿来空”,仿佛是多年的好友。我也常常道一声“撒拉木阿来空”,于是就时时感受到利比亚人兄弟般的温暖情谊。

链接: 潘维明,著名摄影家。1949年生于浙江温岭,毕业于北京大学中文系文学专业。历任北京大学团委书记、上海市委宣传部部长等职,现任中国文化书院文化发展研究院院长、凤凰潘福来专业照相机有限公司董事长。2001年出版摄影集《中国农家》。2003年出版大型画集《中国少林寺》,3册共1200页,为新中国成立以来单体画册之最。2006年,荣获中国摄影家协会“杰出贡献摄影家”称号。2007、2008年,受利比亚文化旅游部部长邀请访问利比亚并进行专题拍摄。2010年,大型画册《利比亚——透过一个中国摄影师的镜头》由中华书局出版发行。

利比亚的文明背影

摄影丨王泰

北非和西亚是人类文明的发源地,地处北非的利比亚由于其特殊的地理位置及其发展特性成为世界上多种文明的交汇地。长期以来,利比亚作为文明古国埃及和马格里布(或称柏柏尔地区。原指埃及以西的整个北非地区,后专指突尼斯、阿尔及利亚和摩洛哥)的一个重要连接地带、地中海文明与非洲内陆黑人文明进行沟通联系的重要桥梁而存在。

“利比亚”这一名称源于一个柏柏尔人部落。埃及旧国王时期(约公元前2700年〜前2200年)的埃及铭文第一次记载了柏柏尔人的迁徙情况(这也是利比亚历史的最早文本记录)。柏柏尔人活动区域广泛,从利比亚西北部的奈富塞山出发,一条说柏柏尔语的广阔地带一直向西南延伸进入阿尔及利亚南部、马里东部以及尼日尔西部。据说公元前950年,一个柏柏尔人控制了埃及,他的继任者开创的比亚王朝,人们认为就是柏柏尔人的王朝。

■ 塞卜拉泰考古遗址的美狄亚,罗马神话中的美和艺术之神。

在未成为一个独立的国家之前,利比亚被分作三个部分: 靠地中海沿岸并深入内陆与突尼斯接壤的部分是的黎波里塔尼亚地区;东部与埃及接壤、从地中海几乎贯通南北的是昔兰尼加地区;广大的内陆和西南部就是传统意义上所说的费赞地区。从公元前7000年开始,利比亚沿海平原文化已经显示出新石器时代的特征,这里的居民耕作农作物、驯养牲口等;利比亚南部的撒哈拉沙漠地区,游牧民与狩猎者在水源充足的草地到处游逛。在远古时代有两大族群生活在利比亚,一是来自地中海、主要居住在沿地中海岸的“利比亚人”(古代利比亚人主要是柏柏尔人、图阿雷格人和图布人);另一是黑人和非洲族裔,主要居住在内陆的“埃塞俄比亚人”。

其中,图阿雷格人是撒哈拉沙漠中的一个游牧民族,分布在阿尔及利亚、利比亚、尼日尔、马里等国,图阿雷格男子都戴面罩,因而被称为戴面罩的人。图阿雷格女子大多谈吐文雅,喜欢戴手镯和脚镯,在额头、两颊和下巴刺有花纹。图阿雷格妇女的社会地位高于阿拉伯妇女。无论是在家里还是在社会上,她们都很有发言权,有时部族争端甚至由她们出面调解与裁定。因图阿雷格妇女的文化水平一般高于男人,所以她们除了操持家务还负责教育子女。

利比亚的古达米斯(现为利比亚西北边境城镇)是图阿雷格人聚居地之一。这是一座具有4000多年历史的古城,也是重要的商道枢纽,由此可通往突尼斯、尼日尔、加纳、刚果等地。从南部来的货物主要有皮、毛、蜂蜡、地毯等等,从北部来的商品主要有丝棉织品、陶瓷、香料、药品、酒类、鞋类等等,图阿雷格人从事的行业大多与驼队有关。加特(现位于利比亚西南部)是图阿雷格人的另一个聚居地,早在奴隶制时期,这里就是撒哈拉繁荣的地区之一。这里的图阿雷格男子多穿白色衣服,女人则喜欢着红色衣服。姑娘们用枯石搽脸,用锑描眉,用指甲花染指甲。无论男女都喜欢戴首饰,但佩戴首饰须按等级,不得逾越。女人们很注意发式,一般一两星期进理发馆一次。少女一般梳48根发辫,有的一结婚马上改变发式,也有人当母亲后才变换。这里的图阿雷格人认为羊是唯一洁净的牲畜,一般婚丧嫁娶都要宰羊。宰羊仪式很隆重:一般要先挖一个南北向的坑,然后把整只羊按羊头朝南放入坑内;再由德高望重的操刀者将羊一分为二,再各劈成两半,最后分成48块。羊肝分送给长者,剩下的分给各家。通常一位客人把羊毛买去,他的妻子会把它纺成毛线或编成织物,剩下的退了毛的羊皮则放在火上烤着吃。有不少图阿雷格人从事手工业,他们的手艺系世代相传,制作的首饰、铁器和编织品享有盛名。不过今天的图阿雷格人也早已开始享受现代文明,住宅、太阳镜、小汽车等已进入了他们的日常生活⋯⋯

■ 大莱普提斯考古遗址,凯旋门。

“的黎波里”城事

历史上利比亚的城市在发展过程中受到了北非多种文明交往的重要影响。根据考古证明,早先利比亚同其他非洲国家一样,存在着大量古代居民群居的洞穴和定居点。为了谋生,他们不停地迁移。部落社会奠基于农业基础之上。很有可能正是经腓尼基人(古代世界最著名的航海家和商人,自称为闪美特人,又称闪族人,生活在地中海东岸相当于今天的黎巴嫩、叙利亚沿海一带)和希腊人将这些定居点转变为城市。

公元前10世纪〜前9世纪,一直开展大规模地中海贸易的腓尼基人由于商船停泊、物资中转等商业需要,在地中海南岸建立了永久性的贸易站。其中最为著名的就是建于公元前814年的迦太基城(现位于利比亚的邻国突尼斯)。腓尼基人在利比亚西部的黎波里塔尼亚地区海岸上修建了三个沿海城市,即欧伊亚(的黎波里)、莱布代(后来的莱普提斯·马格那)以及萨布拉塔。这三个城市被统称为的黎波里斯(也叫三城)。根据考古推测,这些城市设计街道井然有序、建筑精美,不仅有商业建筑、港口、仓库,还建有专门的教区、公墓和其他的大型综合式建筑。

城市居民除市民外,主要有教士、工头、艺人和战士。每一个城市都有自己的政府并自己制定法律。这些城市最重要的功能就是在地中海周边城市和非洲中部之间进行贸易。公元前2世纪以后,利比亚完全被置于罗马人的统治之下并经历了几个世纪的繁荣。而这些沿海城市或其遗址也转入罗马人之手,罗马人按照自己的风格对其进行重建,到公元1 世纪末,三城已具有了一种“罗马世界”的外貌和气氛。2世纪末,“的黎波里”这一名称第一次被采用。公元5世纪时,拜占庭帝国占领利比亚。

643年,阿拉伯人开始征服利比亚。在征服过程中,伊斯兰教逐渐被当地人所接受。的黎波里在经历了公元1510〜1551年基督教徒的短暂占领之后,奥斯曼帝国开始了长达360年的殖民统治。1911年,意大利兼并利比亚。直到1951年3月,利比亚临时政府成立,并于12月24日宣布独立,组成利比亚联合王国。

欧伊亚的遗迹现在已荡然无存,今天已是利比亚首都的黎波里是在破坏了的曾经辉煌的古城欧伊亚上面建造的。古迹中唯一幸存的文物是默尔库斯·奥雷柳斯皇帝(161〜180年在位)与卢休斯·维鲁斯皇帝(161〜169年在位)时期修建的壮丽辉煌的四通式拱门。这样的拱门欧伊亚有1个,莱布代那有5个,而萨布拉塔一个也没有。拱门靠近港口,东北部面对着的黎波里海港。

■ 俯瞰大莱普提斯考古遗址。

班加西,金冠上的城市

在利比亚,另外一座广为世人熟知的城市班加西,它的发展则与希腊人有关。希腊人于公元前7世纪中叶开始向利比亚的昔兰尼加殖民;而希腊人在昔兰尼加殖民时期则被认为是利比亚城市增长最重要的历史时期之一。公元前631年,昔兰尼城建立。大约在公元前560年,昔兰尼的部分市民在昔兰尼以西30千米处又建立了巴尔切城。公元前515年该城被波斯人攻占,后由埃及人解放恢复独立。大约在同年,在靠近现在班加西的地方,来自昔兰尼或巴尔切的移民建立了欧埃斯派里代斯城(即今日之班加西城)。

当然,除班加西外,其他的城市同时在沿海岸也建立起来。太乌基拉(托克腊)是巴尔切的港口,在它的东北方是图勒迈德(图勒梅塔);阿波罗尼亚(苏尔萨)则是昔兰尼的港口。阿波罗尼亚距昔兰尼20千米,根据考古证明,其建筑特征折射出典型的希腊风格。仍保存的城墙、西城门以及大剧场遗址可以使我们见到当年阿波罗尼亚的样子,街道纵横交织,最主要的中心大街穿过城市,连接东西大门,靠近剧场,第二主干街与海岸线平行直通码头;卫城、体育场、市场以及其他公共建筑都由巨大的城墙所环绕;墙外则是剧场和墓地。到公元前6世纪末,昔兰尼加的城市已经成为重要的贸易中心了。昔兰尼同地中海地区和亚洲邻近地区的其他城市进行贸易。通过阿杰达比亚以南75千米处的奥季拉与中非进行陆上贸易,从那里,贸易通道向西南伸展,穿过沙漠到达木祖克;向东南方则伸展到锡瓦绿洲。

到公元前5世纪初,昔兰尼已成为希腊世界中较大的首府之一,被称为是建造在金冠上的城市。如今,在15世纪就成为非洲地区最大城市的昔兰尼依然是重要的考古地点,昔兰尼考古遗址(Cyrene)于1982年被列入联合国世界文化遗产名录。这里保存了5座古老的城市,此外,昔兰尼古城地点因位于悬崖上而特别引人瞩目,从这里可以俯瞰地中海。

链接:

王泰,内蒙古民族大学教授,现任内蒙古民族大学马克思主义学院副院长、世界史研究所副所长、南开大学世界近现代史研究中心兼职研究员,中国非洲史研究会理事等职。主要从事世界近现代史、中东史与当代中东问题的教学与研究。

利比亚印象摄影丨汤一介

乐黛云如果对经济和科技来说,全球化意味着规范化和一体化;那么,对文化的发展来说,全球化却是意味着自由多元的各民族文化在全球范围内互相欣赏和全球共生,“文化多元共生的全球化”是21世纪人类精神生活的重要核心。特别是在此“经济增长万能”和“个人绝对自由”受到质疑的时候,人们必须重新考虑人类的生存意义和生存方式,铸造新的精神世界。展开摄影大家潘维明制作的宏伟画卷《从一个中国摄影家的镜头看利比亚》,深心感到自己是站立在一个伟大的“历史拐点”上。

中国是一个大国,百余年来,除可资借鉴的西方文明,很少关注其他小国,特别是像利比亚这样遥远的小国,沙漠之国!然而,如今,世界各国,包括利比亚本国,都将通过这部空前的大制作,借助一个中国人的眼睛来透视这个从未如此辽阔而深邃地展现于人前的神秘之国!

■ 位于的黎波里的地中海滨全景。

利比亚最使我们震惊的是其文化的交错复杂和长期的多元共生。

它最早的历史可以追溯到公元前7世纪左右迦太基(属于接近于黎巴嫩民族的腓尼基人)建立了统称为“的黎波里斯”的三个市镇;公元2世纪前后,这里是罗马帝国的一个行省。直到公元6世纪,在拜占庭帝国(东罗马帝国)的占领下,地处北非地中海沿岸,与意大利隔海相望的利比亚这块土地一直承传着古希腊文化和罗马文化。

今天这里仍有众多拜占庭时期的建筑遗迹,如罗马时期的凯旋门,还有许多希腊、罗马式的美丽雕塑。公元7世纪,阿拉伯人带来了阿拉伯文化和伊斯兰教。在利比亚各地,伊斯兰文明中的珍贵部分都被完整地保存下来。利比亚的首都,已有千年历史的的黎波里旧城就是明证。

历史上意大利、西班牙、法国都曾在这里实行过殖民统治,其文化影响更是不可避免。就在这100多万平方公里,全境95%以上地区为沙漠和半沙漠的狭小土地上,如此众多的异国文明却能相依相存,和平共生,建构出独具特色的利比亚文化。这里难道没有特别值得我们认真学习的宝贵经验吗?

维明的巨制如此辉煌地展示了沙漠的浩瀚之美,包括它那堪称绝色的月夜星空、朝霞夕照也是我们从未料到的。过去眼里的沙漠不过是书页中单调而紧缩的一片。

在维明全景拍摄的镜头下,生动起伏的金色沙浪一直延伸到遥远的天际,其间不时点缀着尚未完全风化奇形怪状的山的遗存,尤其是那巍峨高耸的“撒哈拉之门”在摄影大师巧妙的明暗安排和角度取舍下,实是令人惊心动魄!更难忘怀的是那被世界最大的沙漠和岩石隐藏了上千年的优美岩画。这些岩画是一万年到七千年前生活在撒哈拉的先民们的杰作,他们从山和沙得到灵感,将家畜、房屋、农具、椰枣树、劳动场景、舞蹈着的男女都栩栩如生地镌刻在沙石簇拥的洞穴之中。如果不是受惠于维明的高科技设备、艺术眼光和超绝的摄影技巧,这样辉煌的古代文明绝不可能如此清晰地呈现在我们眼前!

其实,任何一个民族,无论大小,都是以它独特的生活方式和思维方式存在于我们共居的地球,并作出他们独一无二的贡献。利比亚是这样,其他民族也是这样。这就是全球文化共生,互识、互补,构建新文化,铸造新的精神世界的基础。不同文化之间的共处关系,曾经历过吞并、征服、压制、强制融合等不同方式,但都无法弥合不同民族文化的冲突,反而使这种冲突愈演愈烈。如今,文化冲突已成为战争的导火索。如果我们不能通过相互理解和真诚对话来缓解这种冲突,那就只能听任各种各样的文化冲突通过对抗而形成大大小小的战争。

维明的巨制正是形象地促进不同文化之间理解和对话的一个非凡的创举。

精彩版式呈现

本文原刊载于《文明》杂志2011年06期